Содержание

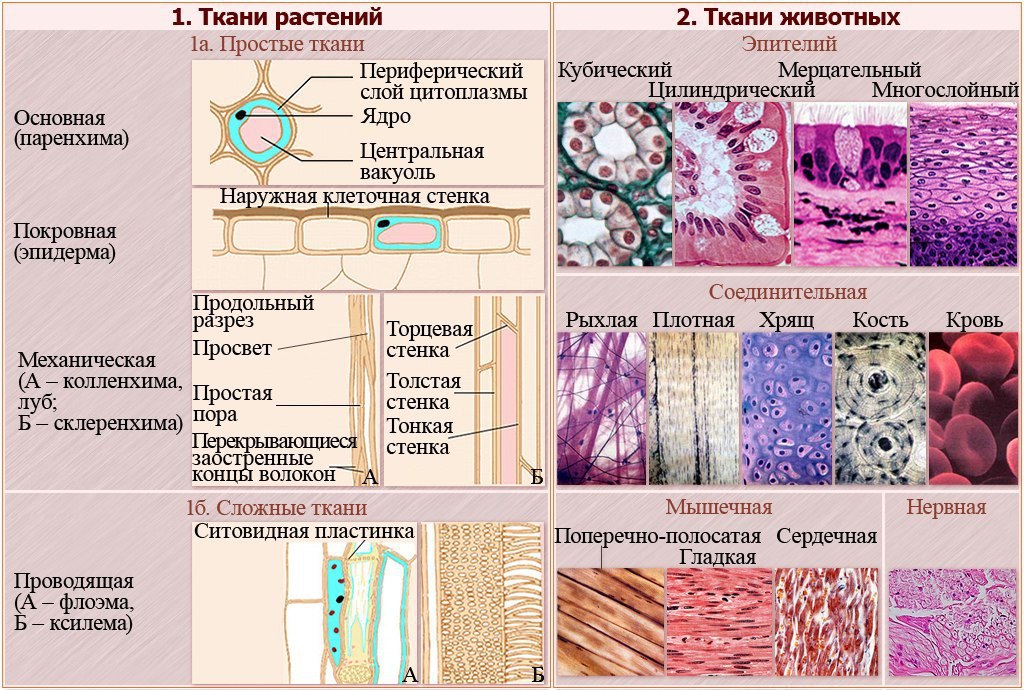

Основные ткани, подготовка к ЕГЭ по биологии

«Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. Одна природа делает великое даром» — Александр И. Герцен

Основные ткани называются так потому, что они составляют основную (бо́льшую) часть массы растения. Им принадлежат важнейшие функции, без которых жизнь

растения совершенно невозможна. В них идет газообмен с окружающей средой, фотосинтез, запасание питательных веществ, запасание воды. Они состоят из живых

паренхиматозных клеток, образованных из первичной меристемы — верхушечной (апикальной).

Начнем изучение с классификации основных тканей.

Ассимиляционная ткань (хлоренхима)

Ассимиляционная — синтезирующая. За счет содержания хлорофилла в данной ткани, здесь активно идет процесс фотосинтеза, хлоропласты в ее клетках выстроены

вдоль стенок одним слоем, не затеняя друг друга, подобно солнечным батареям. Наиболее яркий пример местоположения этой ткани — столбчатая ткань мякоти листа (палисадная ткань, от франц. palissade — частокол, загородка), или мезофилл — мягкая ткань, заключенная между двумя слоями эпидермиса в листьях растений.

palissade — частокол, загородка), или мезофилл — мягкая ткань, заключенная между двумя слоями эпидермиса в листьях растений.

Хлоренхима расположена непосредственно под эпидермисом, это обеспечивает ее хорошее освещение и газообмен с окружающей средой. Она встречается

в надземных органах растений, таких как листья, молодые побеги. Но это не исключает возможность ее возникновения на освещенных корнях, к примеру,

в корнях водных растений, воздушных корнях.

Воздухоносная ткань (аэренхима)

Главная ее функция — газообмен. Отличается, прежде всего, наличием межклетников — тканевых пространств, служащих вместилищем для газов. Сквозь устьица воздух

межклетников путем диффузии уравнивается по составу с атмосферным воздухом. В межклетниках из атмосферного воздуха клетки растения поглощают углекислый

газ и выделяют в полость кислород, который затем поступает в окружающую среду.

Запомните одно из стратегически важных расположений этой ткани — губчатая ткань листа.

У аэренхимы имеется еще одна значимая функция — уменьшение удельного веса растения. Вообразите внутреннюю среду растения, сплошь забитую клеточной массой без

всяких промежутков и полостей. Если бы не было аэренхимы, растения, оказавшись тяжелее воды — тонули и опускались на дно, не имея достаточной прочности

механической ткани.

Благодаря наличию межклетников в ткани ее удельный вес уменьшается, и она замечательно держится на плаву.

А мы с вами имеем возможность (благодаря аэренхиме! 🙂 получить истинное эстетическое удовольствие от цветущих кувшинок и наслаждаться видом многих других водных растений.

В листьях (на картинке ниже) встречаются клетки с друзой — представляют собой внутриклеточные сростки кристаллов в вакуолях растительных клеток.

Запасающая ткань

Главные функции: запасание и хранение питательных веществ: белков, жиров и углеводов. Преобладает в плодах, сердцевине, луковицах и семенах, клубнях и

Преобладает в плодах, сердцевине, луковицах и семенах, клубнях и

корневищах. Отдельно отметим, что запасным питательным веществом растений является крахмал.

На рисунке ниже изображен поперечный разрез зоны всасывания корня, видны корневые волоски ризодермы (эпиблемы).

Водоносная паренхима

Клетки этой ткани отличаются большим запасом в вакуолях слизистых веществ, удерживающих влагу. Таким образом, эта ткань способствует удержанию

и запасанию воды. Она хорошо развита у растений, приспособленных к жизни в засушливых местах с сухим климатом. Такие растения получили название —

суккуле́нты от лат. succulentus, «сочный», к ним относятся алоэ, кактусы. Как правило, они произрастают в местах с засушливым климатом.

Водоносная паренхима при наступлении засухи постепенно отдает свои запасы воды другим, жизненно важным для растения тканям, в первую очередь хлорофиллоносной паренхиме.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2022

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

3.3. Основные ткани

Основные ткани

составляют основную массу тела растения.

Они состоят из живых, относительно мало

специализированных клеток, чаще

паренхимной формы, поэтому их часто

называют паренхимными

тканями, или

паренхимой.

В зависимости от выполняемой функции,

различают несколько типов основных

тканей.

Ассимиляционная

ткань (хлорофиллоносная паренхима,

хлоренхима)

выполняет функцию фотосинтеза. Она

располагается в основном в листьях и

стеблях травянистых растений сразу за

эпидермой. Клетки живые, тонкостенные,

Клетки живые, тонкостенные,

чаще паренхимной формы. 70-80% объема

протопласта составляют хлоропласты.

Характерно наличие межклетников, которые

облегчают газообмен (

рис. 3.2).

Рис.

3.2. Поперечный

срез листа красавки

: 1 – клетки ассимиляционной ткани; 2 –

клетки, заполненные кристаллическим

песком кальция оксалата.

Запасающая

паренхима

служит местом отложения питательных

веществ (крахмала, белков, жирных масел).

Запасные питательные вещества могут

откладываться в живых клетках любой

ткани, но особенно ярко эта функция

проявляется у специализированных

запасающих тканей, хорошо развитых в

семенах, корнях, подземных побегах (рис.

3.3.А ).

Состоят запасающие ткани из живых

тонкостенных клеток, чаще паренхимной

формы.

Разновидностью

запасающей ткани является водоносная

паренхима,

выполняющая функцию запасания воды.

Она состоит из крупных живых тонкостенных

клеток, как правило, паренхимной формы.

Вода запасается в вакуолях за счет

большого содержания слизей, обладающих

высокой водоудерживающей способностью.

Водоносная паренхима имеется в стеблях

и листьях суккулентов (кактусы, агавы,

алоэ), у многих растений солончаков

(солерос, анабазис, саксаул), в листьях

многих злаков. Много воды содержится в

запасающих тканях луковиц и клубней.

Воздухоносная

паренхима

(аэренхима)

выполняет функцию вентиляции, снабжая

ткани и органы кислородом. Она хорошо

развита в погруженных органах водных

и болотных растений (кувшинка, кубышка,

аир, вахта). Аэренхима состоит из живых

клеток различной формы и крупных

межклетников (рис.

3.3.Б ).

Рис.

3.3. Запасающая

паренхима клубня картофеля (

A)

и аэренхима стебля рдеста (Б):

1 – межклетник.

Механическая

паренхима занимает

промежуточное положение между основными

и механическими тканями. Это живые

Это живые

паренхимные клетки со слегка утолщенной

одревесневшей клеточной стенкой.

Неспециализированная

паренхима (основная паренхима,

неспецифическая паренхима) представляет

собой живую паренхимную ткань без

выраженной функции. Эта ткань всегда

присутствует в теле растения, составляя

его большую часть.

Покровные ткани

располагаются на поверхности органов

растений на границе с внешней средой.

Они состоят из плотно сомкнутых клеток

и защищают внутренние части растения

от неблагоприятных внешних воздействий,

излишнего испарения и иссушения, резкой

перемены температуры, проникновения

микроорганизмов, служат для газообмена

и транспирации. В соответствии с

происхождением из различных меристем

выделяют первичные

и вторичные

покровные ткани.

К первичным

покровным тканям относят: 1) ризодерму,

или эпиблему

и 2) эпидерму.

Ризодерма

(эпиблема) –

первичная однослойная поверхностная

ткань корня. Образуется из протодермы

– наружного

слоя клеток апикальной меристемы корня.

Основная функция ризодермы – всасывание,

избирательное поглощение из почвы воды

с растворенными в ней элементами

минерального питания. Через ризодерму

происходит выделение веществ, действующих

на субстрат и преобразующих его. Клетки

ризодермы тонкостенные, с вязкой

цитоплазмой и большим количеством

митохондрий (минеральные ионы поглощаются

активно, с затратой энергии, против

градиента концентрации). Характерной

особенностью ризодермы является

образование у части клеток корневых

волосков –

трубчатых выростов, в отличие от трихомов

не отделенных стенкой от материнской

клетки (рис.

3.4). Корневые

волоски увеличивают поглощающую

поверхность ризодермы в десять и более

раз. Волоски имеют длину 1-2 (3) мм. Ризодерму

часто рассматривают как всасывающую

ткань.

Рис.

3.4. Кончик

корня ожики многоцветковой:

1 – корневой волосок.

Эпидерма —

первичная покровная ткань, образующаяся

из протодермы

конуса нарастания побега. Она покрывает

листья, стебли травянистых и молодых

побегов древесных растений, цветки,

плоды и семена. Основная функция эпидермы

– регуляция газообмена и транспирации

(испарения

воды живыми тканями). Кроме того, эпидерма

выполняет целый ряд других функций. Она

препятствует проникновению внутрь

растения болезнетворных организмов,

защищает внутренние ткани от механических

повреждений и придает органам прочность.

Через эпидерму могут выделяться наружу

эфирные масла, вода, соли. Эпидерма может

функционировать как всасывающая ткань.

Она принимает участие в синтезе различных

веществ, в восприятии раздражений, в

движении листьев.

Эпидерма — сложная

ткань, в ее состав входят морфологически

различные типы клеток: 1) основные

клетки эпидермы;

2) замыкающие

и побочные

клетки устьиц;

3) трихомы.

Основные клетки

эпидермы –

живые клетки таблитчатой формы. Вид

клеток с поверхности различен (рис.

3.5). Клетки

плотно сомкнуты, межклетники отсутствуют.

Боковые стенки (перпендикулярные

поверхности органа) часто извилистые,

что повышает прочность их сцепления,

реже прямые. Эпидермальные клетки осевых

органов и листьев многих однодольных

сильно вытянуты вдоль оси органа.

Рис.

3.5. Эпидерма

листа различных растений (вид с

поверхности):

1 — ирис; 2 — кукуруза; 3 – арбуз; 4 — буквица.

Наружные стенки

клеток обычно толще остальных. Их

внутренний, более мощный, слой состоит

из целлюлозы и пектиновых веществ;

наружный слой подвергается кутинизации.

Поверх наружных стенок выделяется

сплошной слой кутина, образующий защитную

пленку – кутикулу.

Помимо кутина в ее состав входят

вкрапления воска, что еще больше снижает

проницаемость кутикулы для воды и для

газов. Воск может откладываться в

Воск может откладываться в

кристаллической форме и на поверхности

кутикулы в виде чешуек, палочек, трубочек

и других структур, видимых только в

электронный микроскоп. Этот сизый, легко

стирающийся налет хорошо заметен на

листьях капусты, плодах сливы, винограда.

Мощность кутикулы, распределение в ней

восков и кутина определяют химическую

стойкость и проницаемость эпидермы для

газов и растворов. В условиях засушливого

климата у растений развивается более

толстая кутикула. У растений, погруженных

в воду, кутикула отсутствует.

Клетки эпидермы

имеют живой протопласт, обычно с хорошо

развитой эндоплазматической сетью и

аппаратом Гольджи. У большинства видов

растений в цитоплазме присутствуют

лейкопласты. У водных растений,

папоротников, обитателей тенистых мест

(гибискус) встречаются редкие хлоропласты.

Эпидерма чаще всего состоит из одного

слоя клеток. Редко встречается двух-

или многослойная эпидерма, преимущественно

у тропических растений, живущих в

условиях непостоянной обеспеченности

водой (бегонии, пеперомии, фикусы). Нижние

Нижние

слои многослойной эпидермы функционируют

как водозапасающая ткань. У некоторых

растений клеточные стенки могут

пропитываться кремнеземом (хвощи, злаки,

осоки) или содержать слизи (семена льна,

айвы, подорожников).

Устьица –

образования для регуляции транспирации

и газообмена. Устьице состоит из двух

замыкающих

клеток

бобовидной

формы, между которыми находится устьичная

щель,

которая может расширяться и сужаться.

Под щелью располагается крупный

межклетник – подустьичная

полость.

Клетки эпидермы, примыкающие к замыкающим

клеткам, часто отличаются от остальных

клеток, и тогда их называют побочными,

или околоустьичными

клетками

(рис.

3.6 ). Они

участвуют в движении замыкающих клеток.

Рис.

3.6. Схема

строения устьица.

Замыкающие и

побочные клетки образуют устьичный

аппарат.

В зависимости от числа побочных клеток

и их расположения относительно устьичной

щели выделяют несколько типов устьичного

аппарата (рис.

3.7 ). В

фармакогнозии типы устьичного аппарата

используются для диагностики лекарственного

растительного сырья.

Рис.

3.7. Типы

устьичного аппарата

: 1 – аномоцитный; 2 – диацитный; 3 –

парацитный; 4 – анизоцитный; 5 –

тетрацитный; 5 – энциклоцитный.

Аномоцитный

тип устьичного аппарата обычен для всех

групп растений, исключая хвощи. Побочные

клетки в этом случае не отличаются от

остальных клеток эпидермы. Диацитный

тип характеризуется двумя побочными

клетками, которые располагаются

перпендикулярно устьичной щели. Этот

тип обнаружен у некоторых цветковых

растений, в частности, у большинства

губоцветных (мята, шалфей, чабрец, душица)

и гвоздичных. При парацитном

типе две побочные клетки располагаются

параллельно замыкающим и устьичной

щели. Он найден у папоротников, хвощей

Он найден у папоротников, хвощей

и ряда цветковых растений. Анизоцитный

тип обнаружен

только у цветковых растений, в частности,

он встречается у крестоцветных (пастушья

сумка, желтушник) и пасленовых (белена,

дурман, красавка). В этом случае замыкающие

клетки окружены тремя побочными, одна

из которых заметно крупнее или мельче

остальных. Тетрацитным

типом устьичного аппарата характеризуются

преимущественно однодольные. При

энциклоцитном

типе побочные клетки образуют узкое

кольцо вокруг замыкающих клеток. Подобная

структура найдена у папоротников,

голосеменных и некоторых цветковых.

Механизм движения

замыкающих клеток основан на том, что

стенки их утолщены неравномерно, поэтому

форма клеток меняется при изменении их

объема. Изменение объема клеток устьичного

аппарата происходит вследствие изменения

осмотического давления. Увеличение

давления происходит за счет активного

поступления из соседних клеток ионов

калия, а также за счет повышения

концентрации сахаров, образующихся в

процессе фотосинтеза. За счет поступления

За счет поступления

воды объем вакуоли увеличивается,

тургорное давление растет, и устьичная

щель открывается. Отток ионов совершается

пассивно, вода выходит из замыкающих

клеток, их объем уменьшается, и устьичная

щель закрывается. У большинства растений

устьица открываются в светлое время

суток и закрываются ночью. Это связано

с тем, что фотосинтез протекает только

на свету, и для него необходим приток

из атмосферы углекислого газа.

Число и распределение

устьиц очень варьируют в зависимости

от вида растения и экологических условий.

У большинства растений их число составляет

100-700 на 1мм2

поверхности листа. С помощью устьиц

эпидерма эффективно регулирует газообмен

и транспирацию. Если устьица полностью

открыты, то транспирация идет с такой

же скоростью, как если бы эпидермы не

было вовсе (согласно закону Дальтона,

при одной и той же суммарной площади

отверстий скорость испарения тем выше,

чем больше число отверстий). При закрытых

устьицах транспирация резко снижается

и фактически может идти только через

кутикулу.

У многих растений

эпидерма образует наружные одно- или

многоклеточные выросты различной формы

– трихомы.

Трихомы отличаются крайним разнообразием,

оставаясь вместе с тем вполне устойчивыми

и типичными для определенных видов,

родов и даже семейств. Поэтому признаки

трихомов широко используются в систематике

растений и в фармакогнозии в качестве

диагностических.

Трихомы делятся

на: 1) кроющие

и 2) железистые.

Железистые

трихомы образуют вещества, которые

рассматриваются как выделения. Они

будут рассмотрены в разделе, посвященном

выделительным тканям.

Кроющие

трихомы имеют вид простых, разветвленных

или звездчатых волосков, одно- или

многоклеточных (рис.

3.8 ). Кроющие

трихомы могут длительное время оставаться

живыми, но чаще они быстро отмирают и

заполняются воздухом.

Густой слой волосков

отражает часть солнечных лучей и

уменьшает нагрев, создает затишное

пространство около эпидермы, что в

совокупности снижает транспирацию.

Часто волоски образуют покров только

там, где располагаются устьица, например

на нижней стороне листьев мать-и-мачехи,

багульника. Жесткие, колючие волоски

защищают растения от поедания животными,

сосочки на лепестках привлекают

насекомых.

Рис.

3.8. Кроющие

трихомы

: 1-3 – простые одноклеточные, 4 – простой

многоклеточный, 5 – ветвистый

многоклеточный, 6 – простой двурогий,

7,8 – звездчатый (в плане и на поперечном

разрезе листа).

От трихомов,

образующихся только из эпидермальных

клеток, следует отличать эмергенцы,

в формировании которых принимают участие

и более глубоко расположенные ткани. К

ним относят шипы розы, малины, ежевики,

покрывающие черешки листьев и молодые

побеги.

К вторичным

покровным тканям относятся: 1) перидерма

и 2) корка,

или ритидом.

Перидерма

– сложная многослойная покровная ткань,

которая приходит на смену первичным

покровным тканям – ризодерме и эпидерме.

Перидерма покрывает корни вторичного

строения и стебли многолетних побегов.

Она может возникнуть и в результате

залечивания поврежденных тканей раневой

меристемой.

Перидерма состоит

из трех комплексов клеток, различных

по строению и функциям. Это: 1) феллема,

или пробка,

выполняющая главные защитные функции;

2) феллоген,

или пробковый

камбий,

за счет работы которого образуется

перидерма в целом; 3) феллодерма,

или пробковая

паренхима,

выполняющая функцию питания феллогена

( рис. 3.9).

Рис.

3.9. Строение

перидермы стебля бузины

.

Феллема

(пробка)

состоит из нескольких слоев таблитчатых

клеток, расположенных плотно, без

межклетников. Вторичные клеточные

стенки состоят из чередующихся слоев

суберина и воска, что делает их

непроницаемыми для воды и газов. Клетки

пробки мертвые, они не имеют протопласта

и заполнены воздухом. В полости клеток

В полости клеток

могут также откладываться вещества,

повышающие защитные свойства пробки.

Феллоген (пробковый

камбий) –

вторичная латеральная меристема. Это

один слой меристематических клеток,

откладывающих клетки пробки наружу и

клетки феллодермы внутрь органа.

Феллодерма

(пробковая

паренхима)

относится к основным тканям и состоит

из живых паренхимных клеток. Однако

часто феллоген работает односторонне,

откладывая только пробку, а феллодерма

остается однослойной (рис.

3.9).

Главная функция

пробки – защита от потери влаги. Кроме

того, пробка предохраняет растение от

проникновения болезнетворных организмов,

а также дает механическую защиту стволам

и ветвям деревьев, а феллоген залечивает

нанесенные повреждения, образуя новые

слои пробки. Поскольку клетки пробки

заполнены воздухом, пробковый футляр

обладает малой теплопроводностью и

хорошо предохраняет от резких колебаний

температуры.

У большинства

деревьев и кустарников феллоген

закладывается в однолетних побегах уже

в середине лета. Чаще всего он возникает

Чаще всего он возникает

из паренхимных клеток, лежащих сразу

под эпидермой (рис.

3.9 ). Иногда

феллоген образуется в более глубоких

слоях коры (смородина, малина). Редко

эпидермальные клетки, делясь, превращаются

в феллоген (ива, айва, олеандр).

Газообмен и

транспирация в органах, покрытых

перидермой, происходят через чечевички

(рис.

3.10 ). В

местах чечевичек пробковые слои разорваны

и чередуются с паренхимными клетками,

рыхло соединенными между собой. По

межклетникам этой выполняющей ткани

циркулируют газы. Феллоген подстилает

выполняющую ткань и, по мере ее отмирания,

дополняет новыми слоями. С наступлением

холодного сезона феллоген откладывает

под выполняющей тканью замыкающий

слой, состоящий

из клеток пробки. Весной этот слой под

напором новых клеток разрывается. В

замыкающих слоях имеются небольшие

межклетники, так что живые ткани ветвей

деревьев даже зимой не отграничены

наглухо от окружающей среды.

Рис. 3.10.

3.10.

Строение

чечевички бузины на поперечном разрезе.

На молодых побегах

чечевички выглядят как небольшие

бугорки. По мере утолщения ветвей их

форма меняется. У березы они растягиваются

по окружности ствола и образуют

характерный рисунок из черных черточек

на белом фоне. У осины чечевички принимают

форму ромбов.

У большинства

древесных растений на смену гладкой

перидерме приходит трещиноватая корка

(ритидом) .

У сосны это происходит на 8-10-м году, у

дуба – в 25-30 лет, у граба – в 50 лет. Лишь

у некоторых деревьев (осина, бук,

платан, эвкалипт) корка вообще не

образуется.

Корка возникает

в результате многократного заложения

новых прослоек перидермы во все более

глубоких слоях коры. Живые клетки,

заключенные между этими прослойками,

погибают. Таким образом, корка состоит

из чередующихся слоев пробки и прочих

отмерших тканей коры (рис.

3.11 ).

Рис.

3.11. Корка

дуба на поперечном разрезе

.

Мертвые ткани

корки не могут растягиваться, следуя

за утолщением ствола, поэтому на стволе

появляются трещины, не доходящие, однако,

до глубинных живых тканей. Граница между

перидермой и коркой внешне заметна по

появлению этих трещин, особенно ясна

эта граница у березы, у которой белая

береста (перидерма) сменяется черной

трещиноватой коркой. Толстая корка

надежно предохраняет стволы деревьев

от механических повреждений, лесных

пожаров, резкой смены температур.

Гистология основных типов тканей SIU

Гистология основных типов тканей SIU

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОМ | ВВЕДЕНИЕ | Эпителиальный | Соединительный | Нервная и мышечная ткань | РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР |

Гистология — исследование тканей .

Все различные ткани человеческого организма можно разделить на

четыре основных типа ткани (см. философско-историческую заметку). Все органы построены из этих четырех тканей,

которые имеют постоянные характеристики и расположение от органа к органу.

Таким образом, понимание основных особенностей этих четыре основных

типы тканей могут значительно упростить ваше понимание клеточного

состав многих систем органов.

- ОБЗОР

(философская/историческая справка) - Примеры

- Описание четырех основных тканей

- Эпителиальная ткань

- Соединительная ткань

- Мышечная ткань

- Нервная ткань

- Общие схемы организации тканей в органы

- Модель трубчатого органа

- Структура железистых органов

- Полезные термины: паренхима / строма.

- Вопросы и ответы: ответы на вопросы, заданные давним классом начинающих студентов.

- См. Анатомия любви

для менее формального, более болтливого представления четырех основных типов тканей (и многих других).

Обзор четырех основных типов тканей

Эпителиальная ткань покрывает тело

поверхности ( эпи , на + телиум , поверхность). Ткань эпителия

состоит из клеток, соединенных друг с другом и образующих непрерывный слой

клеток, отделяющих подлежащие ткани от внешнего мира.

эпителий тела не только покрывает очевидные поверхности тела (такие как эпидермис

кожи и слизистых оболочек дыхательных, мочевыводящих и пищеварительных путей)

но также распространяется на все сложные инвагинации, образующие легкие, почки,

потовые железы, пищеварительные железы, печень и др. Эпителиальный

ткань обеспечивает основные функции защиты, сдерживания, поглощения,

и секреция.Он не пропускает вредные вещества, удерживает телесные жидкости,

и перемещает материалы внутрь и наружу.

Эмбрионально большинство эпителиальных тканей образуются

либо из эктодермы (например, эпидермиса), либо из энтодермы (например, эпителия трахеи).

и легкие). [Подробнее] [Примеры]Соединительная ткань поддерживает другие

ткани. Соединительная ткань состоит из нескольких типов клеток и внеклеточных

продукты, которые вместе обеспечивают основные функции механического армирования,

иммунный надзор, транспорт/диффузия питательных веществ и отходов, а также энергия

хранение (жир). Эмбрионально соединительная ткань

происходят из мезодермы или мезенхимы. [Подробнее] [Примеры]Нервная ткань это

отвечает за быструю передачу сигналов на большие расстояния, координацию и «мышление».

Нервная ткань состоит из высокоспециализированных нервных клеток и поддерживающих

клетки, происходящие из эмбриональной нейроэктодермы и нервного гребня.[Более]

Мышечная ткань является специализированным

для грубого движения посредством клеточного сокращения. Эмбрионально,

мышцы происходят из мезодермы или мезенхимы. [Более]Примечание по номенклатуре патологий: Названия

новообразований отражают фундаментальную природу их исходных тканей. Таким образом

карцинома — это рак эпителиального происхождения, а саркома — рак

мезенхимального (соединительнотканного или мышечного) происхождения.Паренхима/строма

Паренхима органа состоит из той ткани, которая проводит специфические

функцию органа. Паренхима органа обычно составляет большую часть органа.Строма все остальное — соединительная ткань, кровеносные сосуды,

нервы, протоки.Различие паренхима/строма обеспечивает

удобный способ обойти подробный перечень типов клеток и тканей при обсуждении

орган.Примеры:

- паренхима типичной экзокринной железы является эпителиальной

ткань (секреторные ацинусы). Кровеносные сосуды,

нервы и поддерживающая соединительная ткань железы составляют строма .- паренхима почки эпителиальная

ткань (преимущественно почечные канальцы). Кровеносные сосуды,

нервы и поддерживающая соединительная ткань почки составляют строму .- паренхима печени является эпителиальной

ткань (гепатоциты). Кровеносные сосуды,

нервы и поддерживающая соединительная ткань портальных областей составляют строму .- паренхима селезенки является

соединительная ткань (в основном лимфоциты и другие

клетки крови). Опорная волокнистая соединительная ткань селезенки

состоит из стромы .- паренхима сердца мышца

ткань (клетки сердечной мышцы).Нервы, внутренняя кровь

сосуды и соединительная ткань сердца составляют строму .- паренхима головного мозга является

нервная ткань (нервные клетки и глия).

Кровеносные сосуды в головном мозге и связанная с ним соединительная ткань

с этими кровеносными сосудами стромы .- паренхима злокачественного новообразования рак

ячейки . Другие ткани, в том числе кровеносные сосуды, которые растут для поддержки

опухоль строма .Паренхима обычно находится в центре внимания. Поскольку органоспецифическая функция обычно

центры на паренхиматозных клетках, гистологические (и физиологические) счета часто

подчеркнуть паренхиму. К сожалению, строму обычно игнорируют как

просто скучная фоновая ткань.Обратите внимание на строму. Ни один орган не может функционировать без

механическая и пищевая поддержка, обеспечиваемая стромой.Если

воспаляется орган, появляются признаки воспаления

сначала в строме. (Для примера воспаления печени,

см. WebPath.)Историческая справка : Игнорирование

незаметные особенности ткани, такие как строма, могут иметь последствия.

Стромальные капилляры

редко обнаруживаются в образцах тканей. Ничто не зовет их к себе

внимание, поэтому их часто игнорируют и забывают. К сожалению,

именно такое невнимание могло на десятилетия отсрочить осознание того, что опухоли зависят от врастания

капилляров из-за их неконтролируемого расширения, так что вмешательство в васкуляризацию опухоли может

сильно подавляют рост опухоли.

Философская заметка : Концепция «четырех основных

типы тканей» обеспечивает простую (и мощную) основу для организации

и изучение большого количества деталей. Это понятие больше, чем просто

удобная интеллектуальная конструкция.Есть

реальный пограничный слой, базальная пластинка (видимая под микроскопом

с соответствующей окраской), которая разделяет ткани разных типов.Историческая справка: Гистология — изучение тканей — зародилась как дисциплина с

Мари-Франсуа Биша («Отец гистологии», 1771 г.р.), описавшая

21 «простых тканей» в 1801 году, и кто сделал это без использования микроскопа. Последующий

десятилетия микроскопической анатомии в конечном итоге привели к нашему нынешнему пониманию «четырех основных тканей», характеризуемых

Рудольф Вирхов («Отец патологии», 1821 г.р.).Тем не менее, природа время от времени напоминает нам

что ее организация не связана нашими упрощающими концепциями. Несмотря на то что

большинство тканей близко соответствуют одному из четырех основных типов тканей,

обычная оговорка («у всех правил есть исключения») действительно применяется.Исключение составляют половые клетки, которые не соответствуют схеме

вообще, и несколько специализированных разновидностей соединительной ткани, которые маскируют

как эпителий, такой как синовиальные оболочки суставных капсул и полосок

vasilis внутреннего уха.Эндотелий и мезотелий являются особыми случаями, обычно

классифицируются как эпителиальные, хотя они происходят из мезенхимы.

Лучший способ оценить базовую организацию тканей тела — через

примеры, в которых эта организация отображается в относительно простой форме.Каждый из следующих примеров иллюстрирует явную разницу между

эпителиальная ткань и соединительная

салфетка. Нажмите на уменьшенное изображение, чтобы увеличить его с примечаниями.

Кожа

Роговица

Трахея

Комментарии и вопросы: [email protected]

SIUC / Школа

медицины / анатомии / Давид

Кинг

https://histology. siu.edu/intro/4basic.htm

siu.edu/intro/4basic.htm

Последнее обновление: 29 июля 2022 г. / dgk

Анатомия соединительной ткани — StatPearls

Пайванд Камрани; Джеффри Марстон; Ариф, январь

Информация об авторе

Последнее обновление: 24 января 2022 г.

Введение

Соединительная ткань, как следует из названия, — это термин, данный нескольким различным тканям тела, которые служат для соединения, поддержки и помощи в связывании другие ткани в организме. Соединительную ткань можно разделить на три категории: рыхлая соединительная ткань, плотная соединительная ткань и специализированная соединительная ткань. Рыхлая соединительная ткань удерживает органы на месте и состоит из внеклеточного матрикса и коллагеновых, эластических и ретикулярных волокон. Плотная соединительная ткань состоит из сухожилий и связок и состоит из более плотных коллагеновых волокон. Примерами специализированных соединительных тканей являются жировая ткань, хрящ, кость, кровь и лимфа.

Структура и функция

Рыхлая и плотная соединительная ткань состоит из следующих трех волокон: коллагеновых волокон, ретикулярных волокон и эластиновых волокон.

Коллагеновые волокна состоят из плотно упакованных тонких коллагеновых фибрилл, волнообразно проходящих в тканях. Эти параллельные фибриллы представляют собой пучки гибких протеогликанов, обеспечивающие существенное механическое свойство. Они обеспечивают гибкое, но мощное сопротивление тянущей силе. В частности, в рыхлой соединительной ткани коллаген проходит параллельно, а затем соединяется, образуя более крупный пучок. Они отделяются друг от друга и снова соединяются в разных местах, создавая трехмерную сетку. Плотная соединительная ткань, такая как связки и сухожилия, состоит в основном из плотно упакованных коллагеновых волокон.[1]

Ретикулярные волокна, также называемые аргирофильными волокнами, встречаются в организме человека в ограниченном количестве. Они преимущественно присутствуют в базальной эпителиальной ткани, жировых клетках, шванновских и мышечных клетках, лимфоидной ткани и эндотелии печеночных синусоидов. Под микроскопом эти ретикулярные волокна представляют собой тонкие темные фибриллы, которые переходят в описанные выше волокна колледжа. Расположение этих волокон образует сеть, лежащую в основе слоя базальной пластинки. Имеется прочное прикрепление этих волокон к базальной пластинке, что свидетельствует о том, что наряду с коллагеновыми волокнами эти волокна образуют функционально-структурную единицу, служащую опорой для тканей. Свободное расположение этих волокон также обеспечивает пространство для движения молекул во внеклеточной жидкости.[1]

Под микроскопом эти ретикулярные волокна представляют собой тонкие темные фибриллы, которые переходят в описанные выше волокна колледжа. Расположение этих волокон образует сеть, лежащую в основе слоя базальной пластинки. Имеется прочное прикрепление этих волокон к базальной пластинке, что свидетельствует о том, что наряду с коллагеновыми волокнами эти волокна образуют функционально-структурную единицу, служащую опорой для тканей. Свободное расположение этих волокон также обеспечивает пространство для движения молекул во внеклеточной жидкости.[1]

Последний компонент, который следует обсудить, — это эластиновые волокна. Эти волокна обладают характерным свойством упругой отдачи. Как правило, в рыхлой соединительной ткани эластин представляет собой рыхлую сеть. Их организация и распределение зависят от типа ткани. В сосудистой стенке присутствуют концентрические эластиновые волокна, помогающие поддерживать равномерное кровяное давление. Волокна также присутствуют в растяжимых и сокращающихся органах, таких как легкие и мочевой пузырь. [1]

[1]

Эмбриология

Соединительная ткань возникает из соматической мезодермы. Индуктивные сигналы от близлежащих склеротомов и миотомов вызывают усиление экспрессии ключевого фактора транскрипции в теногенной и лигаментогенной дифференцировке, называемой склераксисом. Несколько факторов фибробластов, а также трансформирующий фактор роста-бета участвуют в регуляции развития сухожилий. Клетки-предшественники сухожилий начинают откладывать коллагеновые фибриллы, и эти фибриллы разрастаются в разные стороны и начинают формировать сухожильный пучок. Сухожильные фибробласты располагаются между коллагеновыми волокнами. Слой соединительной ткани, называемый эпитеноном, окружает эти пучки сухожилий, образуя цельную ткань сухожилия.

Кровоснабжение и лимфатическая система

Различные типы соединительной ткани имеют различное кровоснабжение. Сухожилия и связки, в частности, кажутся частично бессосудистыми. Они состоят в основном из плотно упакованных коллагеновых волокон, не подвергающихся метаболической активности и не требующих кровоснабжения. В этих коллагеновых волокнах спрятаны живые клетки, которые нуждаются в кровоснабжении; однако их объем минимален по сравнению с сухожилиями в целом.[3]

В этих коллагеновых волокнах спрятаны живые клетки, которые нуждаются в кровоснабжении; однако их объем минимален по сравнению с сухожилиями в целом.[3]

Нервы

Все периферические нервные волокна состоят из трех слоев соединительной ткани, которые служат защитной соединительной оболочкой. Эпиневрий — самый внешний слой плотной соединительной ткани, покрывающий весь периферический нерв. В эпиневрии есть несколько нервных пучков, которые индивидуально окружены промежностью. Эти пучки состоят из миелинизированных отдельных нервных волокон, окруженных эндоневрием.

Мышцы

Отдельные мышечные клетки группируются вместе, образуя волокно. Эти волокна далее связываются вместе, образуя пучок, а некоторые из этих пучков дополнительно группируются вместе, образуя всю мышцу. Соединительная ткань существует между каждой мышечной клеткой, волокном и пучком. На молекулярном уровне каждая мышечная клетка соединена с другими мышечными клетками коллагеновой базальной мембраной, называемой эндомизием. Пучки окружены перимизием, который далее соединяется с эпимизием, который охватывает всю скелетную мышцу и продолжается сухожилием. Коллагеновая сеть, начинающаяся на уровне эндомизия, продолжается перимизием и сухожилиями, что обеспечивает эффективное и мощное сокращение мышц.[5]

Пучки окружены перимизием, который далее соединяется с эпимизием, который охватывает всю скелетную мышцу и продолжается сухожилием. Коллагеновая сеть, начинающаяся на уровне эндомизия, продолжается перимизием и сухожилиями, что обеспечивает эффективное и мощное сокращение мышц.[5]

Клиническое значение

Ниже приведены примеры клинически значимых состояний соединительной ткани:

Смешанное заболевание соединительной ткани

Смешанное заболевание соединительной ткани (СЗСТ) представляет собой аутоиммунное заболевание соединительной ткани, характеризующееся образованием аутоантител к рибонуклеопротеину (РНП). Клинически проявляется СКВ, системным склерозом и полимиозитом. Диагностические критерии основаны на серологии анти-RNP с миозитом или синовитом плюс два из следующих: отек рук, феномен Рейно, склеродактилия/акросклероз. Легочные симптомы преобладают у пациентов с MCTD. Больные могут жаловаться на кашель, одышку или плевритическую боль в груди. Легочная гипертензия является наиболее тяжелым легочным последствием и часто приводит к преждевременной смерти.[6]

Легочная гипертензия является наиболее тяжелым легочным последствием и часто приводит к преждевременной смерти.[6]

Травма вращательной манжеты плеча

Вращательная манжета состоит из четырех сухожилий, расположенных в плечевой области. Эти сухожилия берут начало от следующих мышц: подлопаточной, надостной, подостной и малой круглой. Повреждения ротаторной манжеты плеча могут проявляться изнуряющей болью, снижением подвижности и функции плеча, а также слабостью плеча. Лечение начинают сначала с физиотерапии и инъекций кортикостероидов. Хирургические методы также доступны для пациентов, у которых консервативная терапия оказалась неэффективной; однако исследования продемонстрировали сомнительную пользу хирургического подхода. Пациенты с травмами сухожилий вращательной манжеты подвержены повышенному риску повторных разрывов на протяжении всей жизни [2].

Контрольные вопросы

Получите доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Комментарий к этой статье.

Рисунок

Мочеточники, Поперечный срез мочеточника, Фиброзная ткань, Продольные мышечные волокна, Кольцевые мышечные волокна, Субэпителиальная соединительная ткань, Переходный эпителий. Предоставлено Gray’s Anatomy Plates

Рисунок

Соединительная ткань, плотная, жировая, ареолярная, компактная кость, кровь. Иллюстрация Эммы Грегори

Литература

- 1.

Ушики Т. Коллагеновые, ретикулярные и эластические волокна. Полное понимание с морфологической точки зрения. Арх Хистол Цитол. 2002 г., июнь; 65 (2): 109–26. [PubMed: 12164335]

- 2.

Ян Г, Ротрауфф ББ, Туан Р.С. Регенерация и восстановление сухожилий и связок: клиническая значимость и парадигма развития. Врожденные дефекты Res C Embryo Today. 2013 г., сен; 99 (3): 203–222. [Бесплатная статья PMC: PMC4041869] [PubMed: 24078497]

- 3.

ЭДВАРДС Д.А. Кровоснабжение и лимфоотток сухожилий.

Все различные ткани человеческого организма можно разделить на

Все различные ткани человеческого организма можно разделить на

Он не пропускает вредные вещества, удерживает телесные жидкости,

Он не пропускает вредные вещества, удерживает телесные жидкости, [Более]

[Более]

Нервы, внутренняя кровь

Нервы, внутренняя кровь Если

Если Есть

Есть